2026年1月号「新年に向けて」

このところマイナス10℃を下回る日が続いており、教室の加湿空気清浄機の水が毎日凍り付いてジャリジャリです。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

さて、新しい年が始まりました。今年は少し特別な「丙午」。

当教室にとっても特別な年であり、今年で開講30周年を迎えます。

新年の最初のレッスンでは、子どもたちにどのような冬休みを過ごしたか、そして今年は何を頑張りたいかを尋ねました。「単語をたくさん覚えたい」「もっと英語が話せるようになりたい」「テストで良い点をとりたい」等々、たくさんの目標を聞くことができました。

私自身にとっても、特別な年にしたいとの願いから「私も一歩前に進むぞー!」と子どもたちに宣言し、新しいことを始めることにしました。

それが「小学生と学ぶ英語史」です。

『英語語源ハンドブック』(2025, 研究社) を用いて1日1語ずつ、note に単語の語源について、小中学生にもわかりやすいようにまとめた記事を挙げていくことを目標としました。

授業の中では、レッスンの最初に毎週5語ずつ子どもたちに伝えていきます。単純計算すると、1000語をコンプリートするのに5年弱かかることになります。

6年生に話したら「あと3年はたぶんいると思うけどな。高校生になったらわからないな〜。」と言われてしまいました。それならば、ぜひ残ってもらえるよう、私も頑張って続けていきたいと思います!!

今月はAからO(#1~15)まで、最初の1語ずつでした。

以下、英語の語源の話を始めてからの子どもたちの反応です。

「ほんとだ!よくわかる!」(小2)

「baby, daddy がおもしろい。」(小3)

「単語の勉強がおもしろくなってきた〜!」(小3)

「なんで音が変わるんだろう?」(小3)

「おもしろい!1時間(1コマ)ずっとこの話でいい。」(小6)

「 “a” ひとつで、こんなに語れるのスゲェ。」(小6)

…などなど、反応は上々です。

中には、私の殴り書きのホワイトボードの説明をメモしてくれる小4の女の子たちもいます。

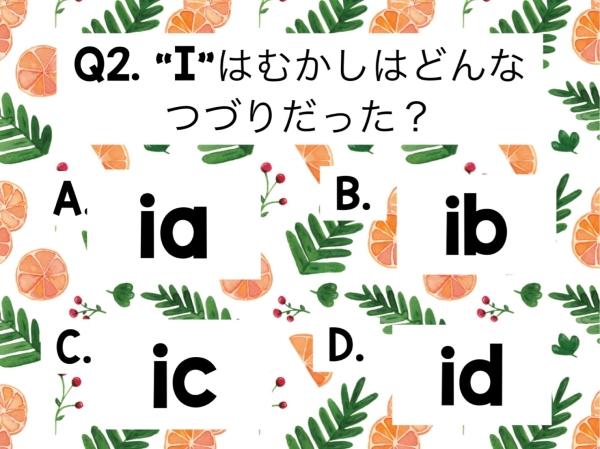

“I” 「私」の説明のとき、以前クイズで「昔の”I” のつづりはどれでしょう?」と問題を出したことがありましたので、再度聞いてみました。

すっかり忘れてしまっていたようで、答えの C. ic を選べた子は少なかったのですが、D. ID を選んだ子は「IDカード (Identification / Identity Card)」のイメージからDを選んだ…とのことでした。

なかなか立派な回答です!

子どもたちのためでもありますが、自分自身の学びのためでもあります。「小学生と学ぶ英語史」で毎回少しずつ、楽しく英語の歴史を学んでいきましょう♫

1月に入り、先日は高3生の共通テストがありましたね。当教室でも3名が受験しました。受験生の皆さん、本当にお疲れさまでした!次に向けてまた頑張ってください!また、中3生も推薦入試があちこちで始まっています。さらに昨日は英検®もあり、多くの小学生も受験しました。受験シーズン真っ只中ですが、皆さん体調管理に気をつけて頑張っていきましょうね!